ストーリー

それは長き刻の中で

奇跡に導かれし孤高の酒

それは長き刻の中で

奇跡に導かれし孤高の酒

日本有数の酒の名産地、山形県——。その中部に位置する白鷹町の酒蔵「加茂川酒造」は、1741年、寛保元年創業の老舗。江戸時代からおよそ280年もの間、脈々と伝統の酒造りを続けてきた銘蔵である。

かつて、国賓をもてなすための至高の日本酒を造ろうという気運が高まった時期がある。その製造に果敢に挑んだいくつかの酒蔵の中に加茂川酒造も名を連ねた。彼らが造ろうとした日本酒が「貴醸酒」。本来、水で仕込まれる日本酒を、日本酒そのもので仕込むことで、上品なとろみや深い甘みを擁し、独特の芳醇な薫りを放つ酒だ。

当時その製造の任にあたったのが、加茂川酒造第十二代鈴木家当主、鈴木七四郎である。1972年からの3年間、七四郎は、貴醸酒づくりに打ち込み、探究を重ね、酒を仕込みあげた。しかし、その酒を蔵の奥深くに委ねたことを誰にも伝えぬまま逝去。およそ40年ものあいだ、人々が七四郎の貴醸酒の存在を知ることはなかったという。

世界最古の貴醸酒にして、

最高の古酒という勲章

世界最古の貴醸酒にして、

最高の古酒という勲章

「あの酒はなんだ!?」

世界最大のワインコンペティションにおいて部門最高賞を戴冠した酒に審査会場が沸いた。

その渦中には、深淵にしてなお艶を帯びた漆黒の酒があった。蔵の奥深くからこの場にいざなわれた、あの七四郎の貴醸酒だ。

驚くのは当然である。40年を超えた世界最古の貴醸酒が飲み頃を迎えていることは、日本酒の常識から考えても前例のないケースといえるだろう。

その酒を口にすると、瞬く間に甘潤な味わいが口いっぱいに広がり、官能的な出会いに誰もが我を忘れた。人智をもって計ることのできない、この唯一無二の酒に、ある者はこう呟いた。

「奇跡とはこういう味がするのか—」。

長きに渡り白鷹の地で眠り続けていた、七四郎のオールドヴィンテージは、世界No.1古酒の称号を得て、とうとう目覚めの刻を迎えたのである。

100万年前から培われてきた

「白鷹」という奇跡のテロワール

100万年前から培われてきた

「白鷹」という奇跡のテロワール

加茂川酒造が位置する、山形県白鷹町。雄大な山脈を東西にいただき、中央に最上川が流れる小さな町は、およそ100万年前に活発に噴火していたとされる火山、「白鷹山」の麓にある。

この、究極の生命の営みともいえる噴火活動が、極めて良質な湧き水を蓄える素地となり、白鷹の地に豊かな土壌を形作ってきた要因だろう。

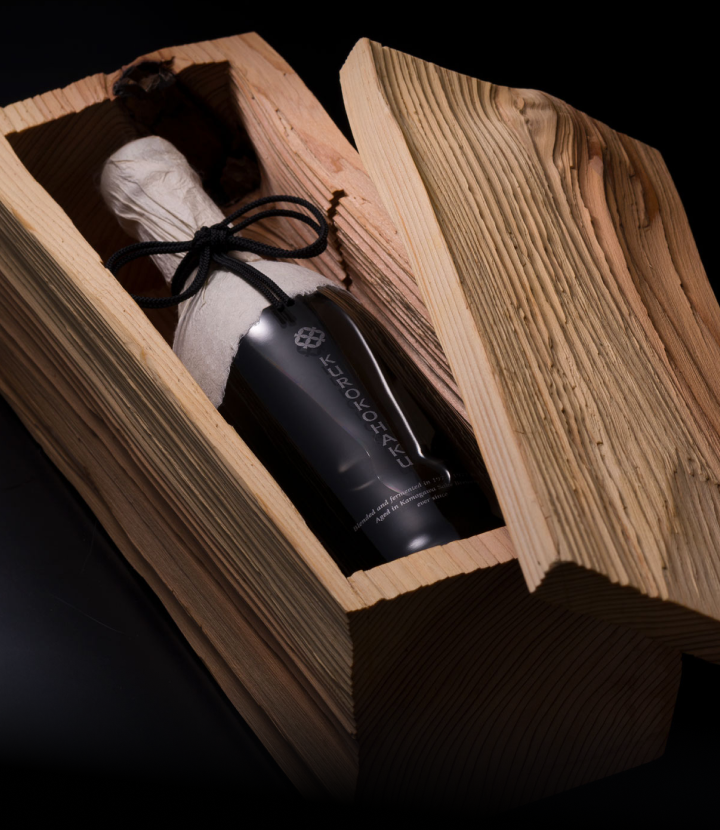

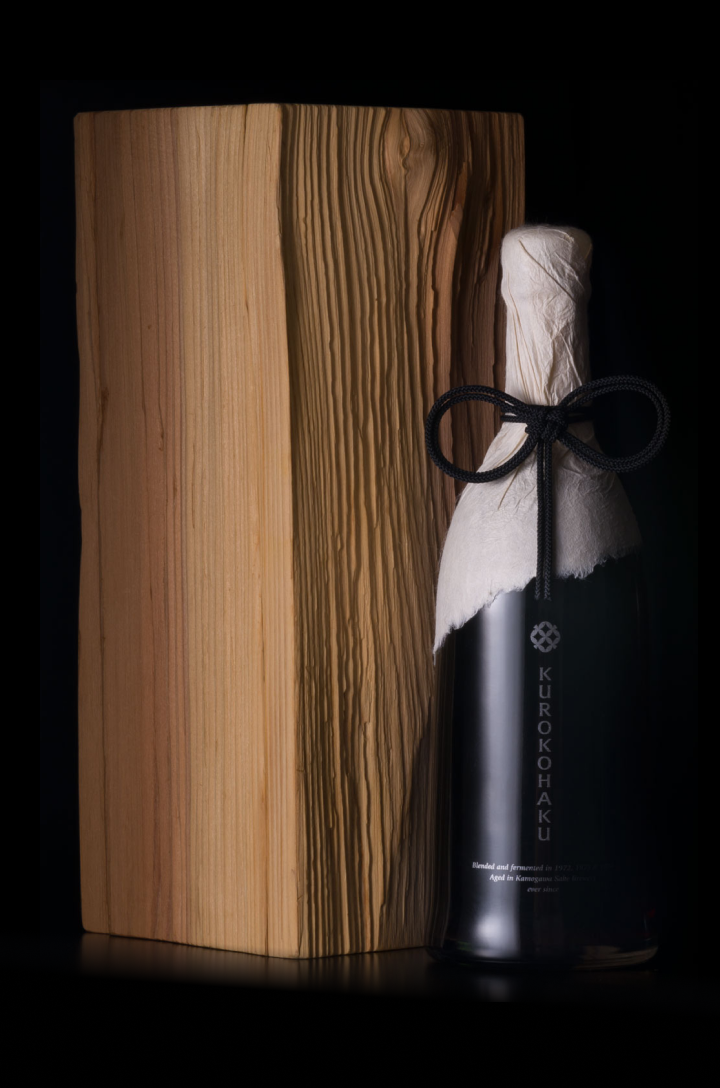

この地が産んだ豊かな湧き水。その土壌の恵みを存分に受けた米「さわのはな」。そしてこの地に息づく空気そのもの——。 そんな白鷹の恵みに育まれし七四郎の貴醸酒を最上のバランスで仕上げ、白鷹の楮(こうぞ)を漉いた「深山和紙」で包み、白鷹産の杉の木箱に収める——。

その名を「KUROKOHAKU」。

そのたたずまいは、もはや酒という存在を超え、白鷹の自然のうねりに導かれた先でたどり着いた、あるひとつの姿。そして、白鷹に息づく風土そのものである。

そこにある自然を、

ただ「まとう」ということ

そこにある自然を、

ただ「まとう」ということ

一つひとつがまったく異なる姿をした、神々しくも荒々しい杉の箱——。

その箱は、白鷹で天然林を成す「白鷹産の杉」でできている。

標準的な杉の倍の硬さゆえ大量生産に適さず、産地としては無名だ。しかし、だからこそ人の手が入らずに、今まで天然林として残り続けたという。一旦切り込みを入れただけで、内に秘めた杉の薫りを豊かに解き放つ姿には、誰もが満ち溢れる生命力を感じずにはいられないだろう。

製作にあたったのは、滋賀県在住の木工芸家、中川周士(しゅうじ)氏。桶指物の極みと世界中から称賛される、伝統的な木桶を作り続けながらも、常に新しい価値と出会うためのまなざしを持つ名工だ。

「望んだ形には近づけない。イメージしてしまうと、それを探しに行ってしまい作為的な姿になってしまう」。

木がなにを与えようとするか。それに問い返し、木がどう応えてくれるか。そんな問答を繰り返す中で、自然が導くカタチに近づいていく——。 その先で現れた姿は、自然への畏怖と畏敬が欠如した世界への問いかけでもあるといえよう。

和紙が語る白鷹の

「自然」と「伝統」

和紙が語る白鷹の

「自然」と「伝統」

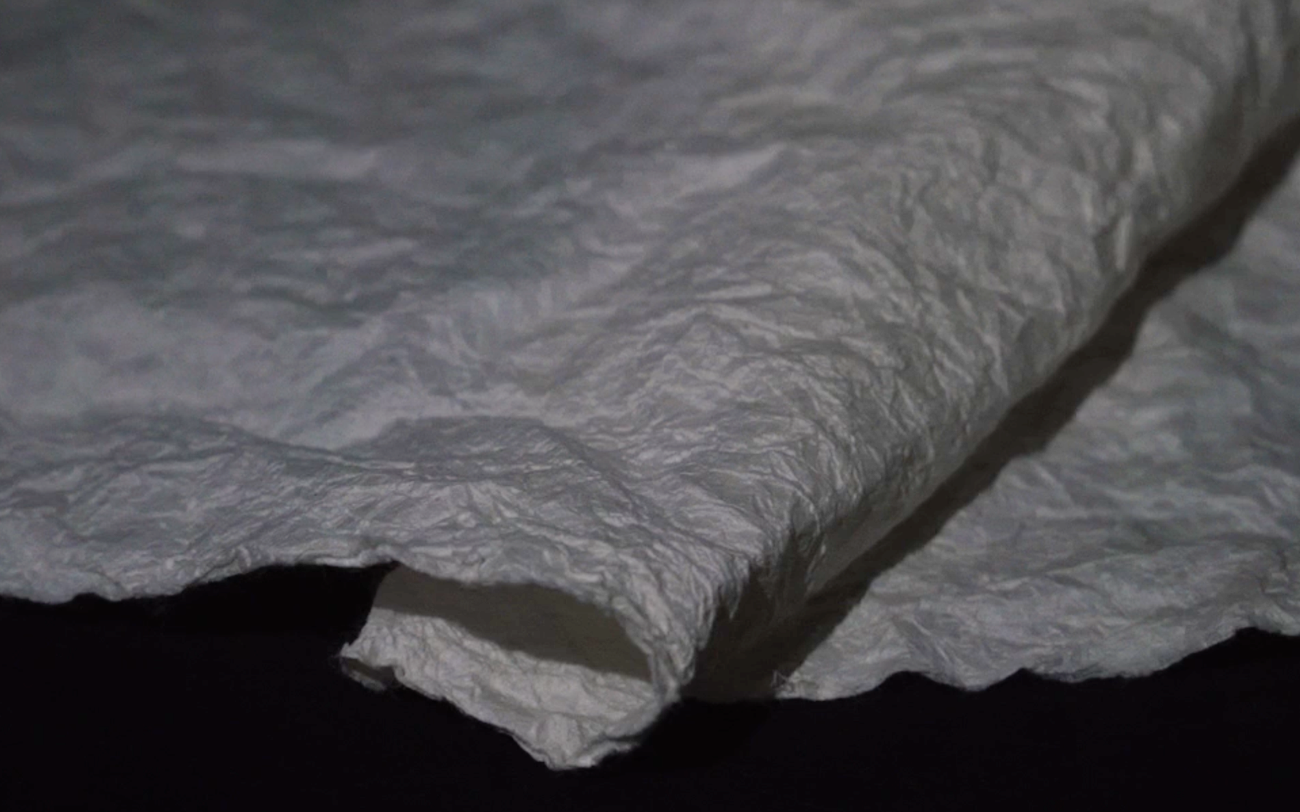

古くから、日本で人々に親しまれている「手漉き和紙」独特の風合いもさることながら、手作業で「漉く」ことによって繊維を幾重にも重ねる和紙は、その強靭さも特徴。「1000年は持つ」ともいわれ、世界中の文化財の修繕にも活用されている。

白鷹の地にも、古くから和紙文化が根付いていた。室町時代から受け継がれてきた「深山(みやま)和紙」だ。原材料はクワ科の植物、楮(こうぞ)。その「白皮」と呼ばれる、1本の木からわずかしか採れない部位である。

織物の様に縦横に入念に漉く、「十字漉き」と呼ばれる独特な方法で漉き上げる深山和紙 。一般的な和紙に比—べるとさらに強靭で、かつては上杉藩の御用紙として重宝され、「特漉きの紙」として江戸幕府にも納められていたという。

白鷹の豊かな気候、良質な土壌と湧き水で育った楮。それをそこに生きる人々の技が媒介して、和紙という姿に昇華させてきた伝統—。

そんな背景を持つ深山和紙もまた、「KUROKOHAKU」を形作るのにふさわしい、白鷹の自然を体現するエレメントである。

芸術の領域まで昇華した逸品が

我々に伝えるもの

日本各地で、長きに渡り継承されてきた過去と明日を結ぶ酒・工芸・職人に出会うプロジェクト〈SakeArtisan〉。

芸術の領域まで昇華した逸品が

我々に伝えるもの

日本各地で、長きに渡り継承されてきた過去と明日を結ぶ酒・工芸・職人に出会うプロジェクト〈SakeArtisan〉。

目指すのは、既存のものさしに収まらない魅力を携えながらも、利益だけを追求していては決して世に現れることがなかったであろう価値を発掘すること。そして、その土地が語るものの代弁者となった日本中の匠が作り上げた、唯一無二の作品を世界中に届けること。

そこに息づくものに触れる中で、一人ひとりがそこに居ること。生きること。感じ、考えることを問い直す契機となるような「出会い」を提供する取り組みである。

“香りの最初の印象が次第に焙煎、香木、高質な木材、キューバ産の葉巻、そしてまた時に黒トリュフなどのアロマへと発展し、森、ジビエ、キャラメルのような側面によって全体が完成されていきます。”

“この酒は、半世紀の時を経てもなお変わらぬ感動を私たちに与え、遥遠くへいざなうことができるという、日本酒が秘める可能性を示す生きた証拠でもあります。”

フランス ホテル・クリヨン* シェフ ソムリエ (Chef Sommelier de l'Hôtel de Crillon)

グザヴィエ・チェイザ (Xavier Thuizat)氏

KUROKOHAKUテイスティングノート

フランス ホテル・クリヨン* シェフ ソムリエ (Chef Sommelier de l'Hôtel de Crillon)

グザヴィエ・チェイザ (Xavier Thuizat)氏

本日は、加茂川酒造のKUROKOHAKUをテイスティングすることができ、とても光栄です。

このボトルは白鷹の奇跡のテロワールを見事に表現しています。

なぜならば、100万年前の白鷹山の噴火によって地域一帯が完全に一掃された際、それによって生態系が再構築され、そして山形県のシンボルである最上川ととも非常に肥沃な土壌を生み出すこととなったからです。

そして今日、この地の豪壮で重い過去から貴醸酒が生まれました。

最上の水と山形の米、【さわのはな】を原料に作られた日本酒をベースとした貴醸酒です。

この貴醸酒は密度と深みがあり、地元のテロワール、すなわち白鷹の環境が持つ全てのエネルギーを絶妙に、複雑に、そして優雅に表現しています。

この素晴らしい貴醸酒のテイスティングです。外観は注目に値します。色は琥珀、トパーズで、驚くべき緑色の輝きがあります。

美しい粘度で成分は密度があり、暗く、エネルギーを持って光を反射していることが伺えます。

香りの初めのアプローチはとても感動的で驚くべき強さであり、芳香は信じがたいほどの複雑さです。

アロマが一体となって融和を促します。

香りの最初の印象が次第に焙煎、香木、高質な木材、キューバ産の葉巻、そしてまた時に黒トリュフなどのアロマへと発展し、森、ジビエ、キャラメルのような側面によって全体が完成されていきます。

時の流れを映し出す刺激的な芳香です。

約50年の時を経た、現在世界で最も古いこの貴醸酒には優れた繊細さがありアルコール感が主張することは全くありません。素晴らしい落ち着きと複雑味です。

味わいについてです。味わいは、香りの安定感に見事に呼応しています。アタックは比較的ドライ、直線的で整っており、中盤には力強さに加えてわずかな甘味が膨らみを与えています。

貴醸酒ですのでまろやかなのはもちろんのこと、穏やかで、余韻は素晴らしくまっすぐに延びます。

高貴な木材や蜜のアロマを感じ取ることができます。

素晴らしい複雑味、正確さ、素朴さに加え、豊かな感覚と風味の持続性で口内が満たされます。

もちろん、食中酒として愉しみたい酒ですが、その中でも二つ、まずはパリ、ジョルジュ・サンクのシェフ、クリストフ・ル・スクアー氏による、このレストランの名物の前菜の一つとなっている有名なオニオンスープと合わせると味わいに起伏ができ、微妙でエレガントな相互作用が期待できるのではないかと思います。

また、狩猟で獲った野生鳥を使ったピティビエ(パイ包み)に栗の蜂蜜をかけて動きと豊かさを出した料理との組み合わせはいかがでしょうか。

美食の酒というのは言うまでもないですが、瞑想の酒として少人数で食後にゆったりとした雰囲気の中で飲み、この酒がもたらしてくれる全ての感覚や味わいに没頭してみるのもお勧めです。

特別な酒、世界で唯一の、50年もの時を経た、日本酒としては非常に珍しい一品です。

そしてこの酒は、半世紀の時を経てもなお変わらぬ感動を私たちに与え、遥遠くへいざなうことができるという、日本酒が秘める可能性を示す生きた証拠でもあります。

ありがとうございました。